Votre panier est vide.

Les vidéos

La version numérique des “Documents”

Avec la version numérique des “documents”, explorez plus en détails les sujets abordés dans votre revue Documentation Photographique.

La version numérique de votre revue

Point sur

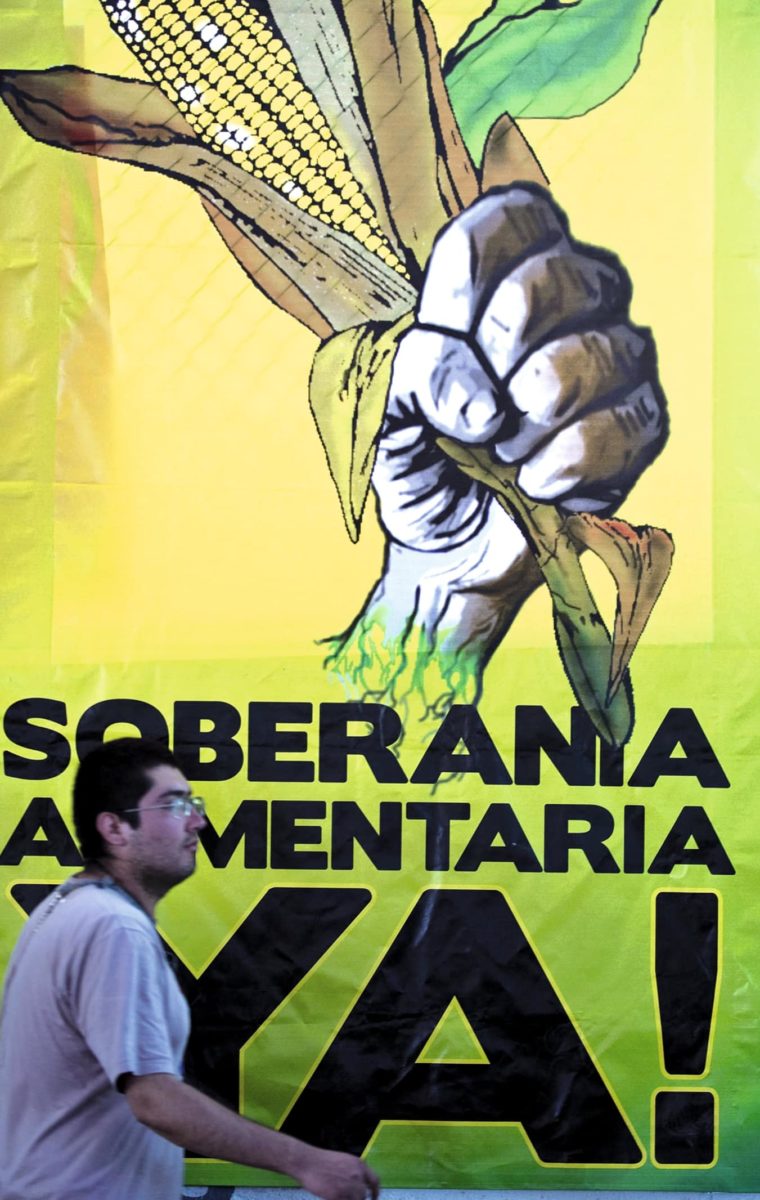

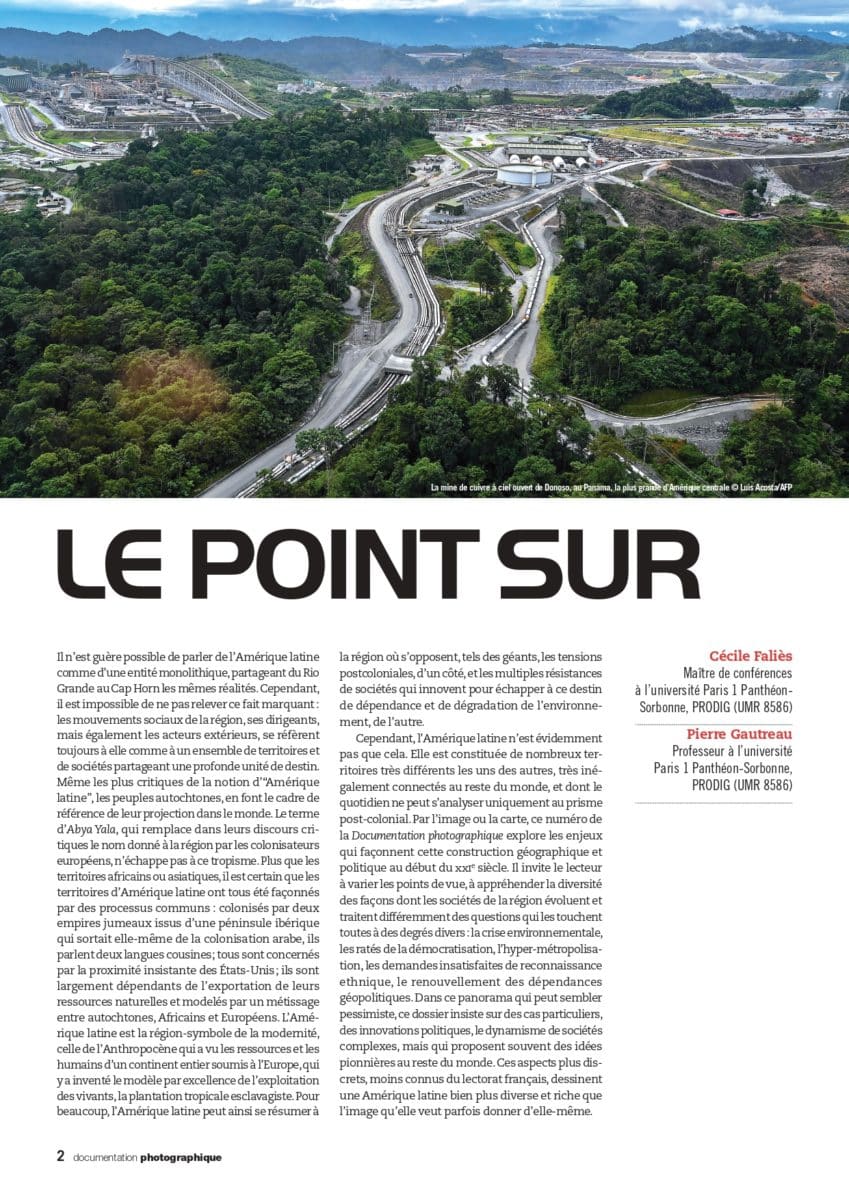

Il n’est guère possible de parler de l’Amérique latine comme d’une entité monolithique, partageant du Rio Grande au Cap Horn les mêmes réalités. Cependant, il est impossible de ne pas relever ce fait marquant : les mouvements sociaux de la région, ses dirigeants, mais également les acteurs extérieurs, se réfèrent toujours à elle comme à un ensemble de territoires et de sociétés partageant une profonde unité de destin. Même les plus critiques de la notion d’“Amérique latine”, les peuples autochtones, en font le cadre de référence de leur projection dans le monde. Le terme d’Abya Yala, qui remplace dans leurs discours cri- tiques le nom donné à la région par les colonisateurs européens, n’échappe pas à ce tropisme. Plus que les territoires africains ou asiatiques, il est certain que les territoires d’Amérique latine ont tous été façonnés par des processus communs : colonisés par deux empires jumeaux issus d’une péninsule ibérique qui sortait elle-même de la colonisation arabe, ils parlent deux langues cousines; tous sont concernés par la proximité insistante des États-Unis; ils sont largement dépendants de l’exportation de leurs ressources naturelles et modelés par un métissage entre autochtones, Africains et Européens. L’Amérique latine est la région-symbole de la modernité, celle de l’Anthropocène qui a vu les ressources et les humains d’un continent entier soumis à l’Europe, qui y a inventé le modèle par excellence de l’exploitation des vivants, la plantation tropicale esclavagiste. Pour beaucoup, l’Amérique latine peut ainsi se résumer à la région où s’opposent, tels des géants, les tensions postcoloniales, d’un côté, et les multiples résistances de sociétés qui innovent pour échapper à ce destin de dépendance et de dégradation de l’environnement, de l’autre.

Cependant, l’Amérique latine n’est évidemment pas que cela. Elle est constituée de nombreux territoires très différents les uns des autres, très inégalement connectés au reste du monde, et dont le quotidien ne peut s’analyser uniquement au prisme post-colonial. Par l’image ou la carte, ce numéro de la Documentation photographique explore les enjeux qui façonnent cette construction géographique et politique au début du XXIe siècle. Il invite le lecteur à varier les points de vue, à appréhender la diversité des façons dont les sociétés de la région évoluent et traitent différemment des questions qui les touchent toutes à des degrés divers : la crise environnementale, les ratés de la démocratisation, l’hyper-métropolisation, les demandes insatisfaites de reconnaissance ethnique, le renouvellement des dépendances géopolitiques. Dans ce panorama qui peut sembler pessimiste, ce dossier insiste sur des cas particuliers, des innovations politiques, le dynamisme de sociétés complexes, mais qui proposent souvent des idées pionnières au reste du monde. Ces aspects plus discrets, moins connus du lectorat français, dessinent une Amérique latine bien plus diverse et riche que l’image qu’elle veut parfois donner d’elle-même.